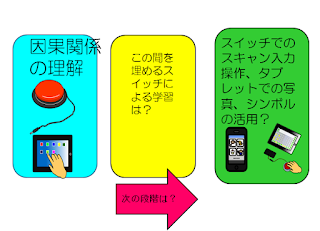

全肢研のポスター発表のテーマは、これでした。

スイッチ教材や、タブレットを使って、因果関係の学習をするのは、とても効果があります。

しかしその次の段階を考えると、スイッチスキャンでPC画面で選択するにしても、タブレットのアプリで学習するにしても平面、2次元の教材では難しいものがあります。

では、その隙間を埋めるスイッチ教材やICT教材には、どんなものがあるのか、というのが発表内容でした。

タブレットやPC教材は平面なので、2次元を理解できてない段階の子には、因果関係以上レベルのことを、学ぶのは難しいのかな、と思います。

2017年11月23日木曜日

2011年2月19日土曜日

ある日、給食でのひとこま

よく眠っていることことが多い生徒さんのためにビッグマックに「起きてくださーい」という声を録音しておきました。

よく眠っていることことが多い生徒さんのためにビッグマックに「起きてくださーい」という声を録音しておきました。教員が押してもいいのですが、他の生徒が押すと、周りの大人に笑いが起こります。

日頃の何気ないときに、生徒のちょとした行動で、周りに笑いが出るということは、立派なコミュニケーションであるし、行動を起こしたことによる周りの笑いというのはその子にとってのよいフィードバックになるかと思った次第です。

よくビッグマックは行事や授業で使われますが、ここぞというときに使うのもいいのですが、日頃、遊びのなかで、自然に生徒さんが使うということのほうが大事というのはいろいろなところで言われています。

なので、教室の生徒が手の届くところに転がっているのが理想的だと思います。

Labels:

コミュニケーションについて,

支援機器

2011年1月14日金曜日

外国人講師クラウディとマジカルのカウント発光機

昨日の午後は外国人英語講師クラウディの英語の授業。

あまり重度のグループには入る機会がないのですが、昨日は40分の授業で入ってくれました。

銀髪の長髪でハルクホーガンかブラッシーが痩せたような風貌。

子どもの気を引くためか、派手なベストに、片方だけカラフルな靴下をはいて登場。

銀髪の長髪にミッキーマウスのパチモノのような光って音が鳴るおもちゃをくくりつけ、それを鳴らしたりして気を引こうとしていました。

しかし生徒二人は布団で爆睡。

他の起きている三人も反応が今一つ

クラウディ得意のオーバーアクションで飛ばし、周りの教員には受けるものの、あまり反応しない子どもたちにだんだんネタ切れ。

家が火事になりかけた話や遠山の金さんの物まねなどを始める始末。

しょうがないので、マジカルイベントで作ったカウント発光機とスイッチを貸してあげるとクラウディ大喜び。

発光機を自分の頭に乗せて、寝転がって生徒に近づき、生徒がスイッチを押すと「イエ~ ベリグ~」と大盛り上がり。

「コレ ダレノ アイディア デスカ?」と聞かれたので、「マジカルトイボックス」と答えておきました。

しかし、モノ(教材)があるだけでこれだけコミュニケーションが生まれるものだと改めて実感。

また、この単純なおもちゃでこれだけ盛り上げられる芸は見習わねばと思った次第です。

Labels:

コミュニケーションについて

2011年1月7日金曜日

障害の重いの子どもとのコミュニケーションで大事な12の支援ポイント(その2)

さっきの続き。

障害の重いの子どもとのコミュニケーションで大事な12の支援ポイントの残り四つです。

豊かなコミュニケーションをはぐくむための支援

(9)活動の準備と片づけを子どもと一緒に

(10)活動を記録し、振り返りを子どもと一緒に

(11)発信の手段と選択肢の用意(自分で出来てで好きなもの)

(12)自然な活動の文脈づくり(慣れてる場所、毎日のルーティンのなかでの見通し)

(9)の準備と片づけを子どもと一緒にやることが見通しや因果関係の理解にすながるという視点は新鮮でした。

障害の重い子の場合、教員がほとんど準備、片づけをやってしまいがちですが、そこに目を向けさせることも大事なんですね。

M.M化するのは読んだことを頭に残すためにやっているので、あまり他人が見ても分かりにくいと思います。

ブログに載せるならイラストがあったほうがよいかと思い、Dropsとbo-symbolを使用。

選しかし、選ぶのが結構大変で」今日の午前いっぱいかかってしまいました・・・

Labels:

mindmap,

コミュニケーションについて

障害の重いの子どもとのコミュニケーションで大事な12の支援ポイント(その1)

毎回勉強させてもらっているkintaのブログで紹介された

特総研報告書

重複障害児のアセスメント研究 実践につなげやすい重複障害のある子どもの見え方とコミュニケーションに関する初期的な力のアセスメントガイドブック(試案) 専門研究A【重複障害児のアセスメント研究-視覚を通した環境の把握とコミュニケーションに関する初期的な力を評価するツールの改良-】を読ませてもらい、3学期の授業を考えるうえで、とても参考になりました。

その中で大事だと思ったところをM.M化してみました。

ちっちゃくて見えませんが画面をクリックすると大きくなります。

子どもとのコミュニケーションで12の支援ポイントのうち

コミュニケーションが成立するための基本要素を保障する支援として八個かかげられていました。

(1) どこ?が分かること

(2) なに?が分かること

(3) だれ?が分かること

(4) だれから離しかけらてるか?

(5) 子どもへの分かりやすいフィードバック

(6) 始まりと終わりが分かるようにすること

(7) 感覚刺激の調整

(8) 活動の予告

子どもが興味を持つ教材を一生懸命作っても、障害が重ければ、重いほど、授業においての環境設定を大事にしないと、せっかくの教材が生きてこないだということがよく分かりました。

Labels:

mindmap,

コミュニケーションについて

2010年12月5日日曜日

前言語期に該当する子どもと大人(支援者)とのコミュニケーションの相関関係図を作ってみた

「障害の重い子どものコミュニケーション評価と目標設定」坂口しおり 著(ジアース教育新社)をもとに前言語期に該当する子どもと大人(支援者)とのコミュニケーションの相関関係を図で示してみましたた。

絵かシンボルを入れてみたかったのですが、適当なものが探せず、断念。

これを見ると、聞き手効果段階①に近づくほど、支援者の関わり方(それ以前に子どもの表出表現の読み取り方)が難しいというのが分かっていただけるかな・・・

詳しく読み取るためにはやっぱりVTRをたくさん取らなきゃと思いますが、医療的ケアを伴う生徒が多い、我がグループはなかなか、そこまで、できるゆとりがありません。

Labels:

コミュニケーションについて

2010年12月4日土曜日

障害の重い子どものコミュニケーション発達段階とスイッチ操作

来週の授業研で話そうと思っている「障害の重い子どものコミュニケーション発達段階とスイッチ操作」の関係をパワポで作ってみました。

来週の授業研で話そうと思っている「障害の重い子どものコミュニケーション発達段階とスイッチ操作」の関係をパワポで作ってみました。参考にしたの本は「障害の重い子どものコミュニケーション評価と目標設定」坂口しおり 著(ジアース教育新社)

障害の重い子どもの発達評価は難しく、肢体不自由の子どもはさらに表出方法に制限があったり、体調によって認知、表出のレベルも大きく波があります。

この本では障害の重い子どもの発達段階を乳幼児期の発達段階と重ね合わせて論じれれ、さらに表出方法の限られる子どものどこに着目して評価するとよいか等が載っています。

巻末に発達評価シートというのがあるのですが、シート5にスイッチ操作についての項目があります。

それを我がグループの生徒はだいたいどのへんの段階にあり、スイッチ操作をするにはどのような方法が適当なのかをまとめてみました。

これをつくるにあたっては長野県のしましま先生にたいへんわかりやすい資料を送っていただき参考にさせていただきました。

ありがとうございました。

Labels:

Power Point教材,

コミュニケーションについて,

支援機器,

書籍紹介

2010年11月25日木曜日

グループだよりで「支援機器(AT,AAC)の紹介」

隔週で発行している保護者向けのグループだより。

いつもは授業や行事の様子を写真付で紹介するのですが、今回は趣を変えて、いつも授業で使用している支援機器を紹介することにしました。

あえて写真は使わず、bo-symbolとと自作moroしんぼるを使用。

支援機器は行事や授業参観で保護者には見てもらってますが、機器の名称や使用している意義について、詳しく知らせる機会はなかったなと思い、紹介してみました。

ちょっと難しかったかもしれないのですが、ATとAACについても言及。

参考にした文献はのは本年6月発刊の特別支援教育におけるATを活用したコミュニケーション支援

から

からというかほとんどまるまる引用。

Labels:

コミュニケーションについて,

その他

2010年2月28日日曜日

重度の生徒のコミュニケーションとVTR(動画記録)の重要性

信州カンファで購入した書籍『コミュニケーション支援の世界』 を精読しているところです。

この本の存在は前からなんとなく知ってはいたのですが、これほど重度の肢体不自由児のコミュニケーションについて特化して記した書籍とは思っていませんでした。

もっと早く出会っていればと思うぐらいです。

私が担当しているグループの生徒たちは健康面では医療的ケアが必要であったり、体力が弱く、発作が頻発したりするので、授業中と給食以外では布団で過ごしています。(経管栄養の生徒は注入のときも布団です。)

したがって授業中以外でのグループ教室内の配置は上の図のようになります。(絵が下手ですみません。)

我がグループの生徒は認知の面では、『コミュニケーション支援の世界』の内容によると「聞き手効果段階(Perlocutionary Stage):情動の表出・物への興味を示す行為・大人からの働きかけへの反応等はあるが、まだ信号として十分ではない。この時期では大人が子どもの行為の何らかの意図を表すとものとして受け取り、子どもの意図通りに返すことによってやりとりが成立する。」に相当する生徒たちです。

また手や足が自分では動かせない生徒がほとんどなので、大人が働きかけても、表情や目の動き、呼吸の仕方など反応が微細なものになってきます。

その微細な反応をとらえ、生徒に言葉で返してあげたり、ほめてあげたりし、それによって生徒が喜び、微細な反応が強化されていくことが、大事なコミュニケーションンになってきます。

しかし、一番多く接している担任の教師でさえ、すべての微細な反応を見逃さず捕らえることは至難です。

医療的ケアや姿勢の保持、排痰など、生徒の健康保持に追われているときはなおさら、そこまで、頭が回りにくくなります。

この本ではVTR記録を活かすことが重要だと述べられいて、その具体的な方法も載っています。

我がグループではなかなかじっくり一人ひとりの活動をビデオに録るのは難しく、研究授業で録ったときも一人ひとりの表情まではなかなかとらえられませんでした。

しかしここ最近重宝しているのがi-phoneビデオカメラ機能です。

3回ぐらいボタンを押せばすぐ動画が撮影できるので、ポケットからさっと取り出し、すぐ撮影できます。(2000円ビデオカメラは必要なくなりました。)

私の担当する生徒と大好きな身体の揺さぶり遊びをしながら、1分ほど動画を撮影。

生徒の自発的な表情が出やすいように、単に揺らすだけでなく、ところどころで、「ピッ」といいながら動きを止めてあげると「あれおかしいなあ・・、次もやってくれるのかなといった」といった表情が出たり、目を左右、上下に動かしたりなどの様子が動画で再確認できます。

また布団によこたわってスヌーズレンを目で追っている表情なども動画でよく確認できました。

保護者との個人面談のときもこのときの動画をパソコンの画面で見てもらい、様子がよくわかってもらえたようです。

こういった機器も使いながら、次のステップにつなげるコミュニケーションを考えていくのは大事だと思った次第です。

Labels:

コミュニケーションについて,

スイッチ教材,

医療的ケア

2010年2月21日日曜日

信州特別支援教育カンファレンスで出会った本

2/13の信州カンファでは交通費が約15000円、自腹でかかり、カミサンは専業主婦、しかも給料日直前ということで、なかなか手痛い出費となりました。

2/13の信州カンファでは交通費が約15000円、自腹でかかり、カミサンは専業主婦、しかも給料日直前ということで、なかなか手痛い出費となりました。(カミサンに拝みたおして出させていただきました。)

おみやげはSugiuradennkiの歯磨きタイマーと黒い定規で限界か・・・

午後、最初のセッションのあった大部屋は休憩所となり書籍販売コーナーがありました。

そこで気になる本を発見。

これは重たい障害のある子へのコミュニケーションアプローチの本でした。

特に重度の肢体不自由児とのコミュニケーションのアプローチとしてインリアル・アプローチや脳のMIR画像診断によるアセスメント、子どもの微細な反応を確認するためのビデオ撮影の大事さ等、勉強したかったことが盛りだくさんでした。

信州カンファに出てなかったら、一生目にしてなかったかもしれません。

1回見て、お金がないので買うのをためらったのですが、買ってよかったです。

こういう障害児教育の本が一同に並ぶ機会は少なく、ほしいと思ったときに買うのが大事かなと思いました。

Labels:

コミュニケーションについて,

書籍紹介

2010年1月19日火曜日

重度のお子さんとICT(情報通信技術) その3

フロッピーディスクケースのスイッチはケースの中にマイクロプッシュスイッチが入っただけの単純な構造ですが、中が透明で中身が見え、また軽い力でスイッチが押せます。

手でスイッチを押せないお子さんが多い我がグループでは頬でフロッピーディスクケースのスイッチ押させてみました。

するとそれを繰り返すうちに3人のお子さんが自分からその方法でスイッチを押せるようになりました。

頬で押すにはこのスイッチが丁度よかったようです。

我がグループのお子さんたちは今までスイッチ操作を経験したことがほとんどなかったようですが、この方法で自分の意思でパソコン操作やミキサーを回したりすることができ、自分で動かす楽しさを感じてくれたようです。

研究協議会ではこの発達段階のお子さんがスイッチと結果の因果関係を理解するのは難しいのではないかという意見が出ました。

確かに因果関係はわからないかもしれませんが、スイッチを押すことによって何か変化が起こるというのはこの3人は分かっています。

それは何回も繰り返していくなかで分かっていくことだと思います。

われわれ健常者だって考えればスイッチに囲まれて生きています。

パソコンのキーボード、リモコンスイッチ、コンロ、ストーブ、レンジ、電灯、など数えればきりがありません。

それをいちいち何で動くのかとか考えることなく、経験で繰り返し、当たり前の感覚になっていますよね。

因果関係が分からなくてもそうやって我がグループのお子さんに自発的な行動が出たというのは素晴らしいいことだと思いました。

当然我がグループでは一対一で大人がつき、(言葉が出ないので)感情や要求を大人が読み取りながらコミュニケーションをとっていきます。

しかし大人側からの働きかけをただ受けるだけではなく、自分からも自発的な行動が出るというのは大きな発見でした。

それができたお子さんも達成感や喜びがあったと思います。

手でスイッチを押せないお子さんが多い我がグループでは頬でフロッピーディスクケースのスイッチ押させてみました。

するとそれを繰り返すうちに3人のお子さんが自分からその方法でスイッチを押せるようになりました。

頬で押すにはこのスイッチが丁度よかったようです。

我がグループのお子さんたちは今までスイッチ操作を経験したことがほとんどなかったようですが、この方法で自分の意思でパソコン操作やミキサーを回したりすることができ、自分で動かす楽しさを感じてくれたようです。

研究協議会ではこの発達段階のお子さんがスイッチと結果の因果関係を理解するのは難しいのではないかという意見が出ました。

確かに因果関係はわからないかもしれませんが、スイッチを押すことによって何か変化が起こるというのはこの3人は分かっています。

それは何回も繰り返していくなかで分かっていくことだと思います。

われわれ健常者だって考えればスイッチに囲まれて生きています。

パソコンのキーボード、リモコンスイッチ、コンロ、ストーブ、レンジ、電灯、など数えればきりがありません。

それをいちいち何で動くのかとか考えることなく、経験で繰り返し、当たり前の感覚になっていますよね。

因果関係が分からなくてもそうやって我がグループのお子さんに自発的な行動が出たというのは素晴らしいいことだと思いました。

当然我がグループでは一対一で大人がつき、(言葉が出ないので)感情や要求を大人が読み取りながらコミュニケーションをとっていきます。

しかし大人側からの働きかけをただ受けるだけではなく、自分からも自発的な行動が出るというのは大きな発見でした。

それができたお子さんも達成感や喜びがあったと思います。

Labels:

コミュニケーションについて,

気づいたこと

2010年1月12日火曜日

重度のお子さんとICT(情報通信技術) その2

2学期に入り、本当はいけないんですが、作ったスイッチやおもちゃをお子さんたちに使わせてみたいのが人情というもの。

棒スイッチで動くわんちゃん、扇風機、ピッチングマシーンなどに喜ぶお子さんを見るとうれしい。

また先生方から「起用ね」とか「すごい」とかいわれると、つい有頂天になり、マジカル・トイ本片手にいろいろサルマネで製作に拍車がかかりました。

今から思うとはじめにスイッチありきみたいなお子さんとの関わりになってしまっていました。

重度のわがグループでは「お話」の授業で、絵本をプロジェクターに大画面で写し、見る活動にも重点をおきましょうということになりました。

改造ゲームコントローラーはJOY TO KEYを作動させれば離れたところからカーソルを動かすこともできるので、教員がスライドショーを切り替えるのに使っていました。

たまたま休みが多くお子さんが二人しかいないときに、スライドショーを見せるだけでは時間があまりまくってしまいました。

そこで試しにスイッチで画面を切り替えるのをお子さんにもやらせてみました。

ここで威力を発揮したのがフロッピーケース スイッチでした。

このフロッピーケース スイッチ、作ってはみたものの、うすっぺらくて、当初一番使えないスイッチだと思っていました。

ところが手を自発的に動かせないお子さんの頬に近づけると自分で首を動かして、頬でスイッチを押す(または押そうと)することができました。

その後、我がグループではこのフロピ ケース スイッチが一番威力を発揮していくことになります。

棒スイッチで動くわんちゃん、扇風機、ピッチングマシーンなどに喜ぶお子さんを見るとうれしい。

また先生方から「起用ね」とか「すごい」とかいわれると、つい有頂天になり、マジカル・トイ本片手にいろいろサルマネで製作に拍車がかかりました。

今から思うとはじめにスイッチありきみたいなお子さんとの関わりになってしまっていました。

重度のわがグループでは「お話」の授業で、絵本をプロジェクターに大画面で写し、見る活動にも重点をおきましょうということになりました。

改造ゲームコントローラーはJOY TO KEYを作動させれば離れたところからカーソルを動かすこともできるので、教員がスライドショーを切り替えるのに使っていました。

たまたま休みが多くお子さんが二人しかいないときに、スライドショーを見せるだけでは時間があまりまくってしまいました。

そこで試しにスイッチで画面を切り替えるのをお子さんにもやらせてみました。

ここで威力を発揮したのがフロッピーケース スイッチでした。

このフロッピーケース スイッチ、作ってはみたものの、うすっぺらくて、当初一番使えないスイッチだと思っていました。

ところが手を自発的に動かせないお子さんの頬に近づけると自分で首を動かして、頬でスイッチを押す(または押そうと)することができました。

その後、我がグループではこのフロピ ケース スイッチが一番威力を発揮していくことになります。

Labels:

コミュニケーションについて,

気づいたこと

2010年1月11日月曜日

重度のお子さんとICT(情報通信技術) その1

昨年4月より重度のお子さんのグループに関わるようになりました。

健康面では吸引、経管栄養、導尿等の医療的ケア(医ケア)が必要なお子さんが多いグループであり、医ケアがなくても、痰がからみやすかったり、摂食、水分補給がうまくいかなかったり、とまず第一に体調管理ありきであります。

もちろん日々の学習、お子さんたちの知的、体力的 な成長も大事ですが、それ以上にいかに無事故で家庭に帰すかがもっと大事な課題です。

またほとんどのお子さんが手足の可動域が小さく、自分の意思では動かせません。

認知的には教員との一対一のやりとりのなかで、表情や声、笑い等で感情(快・不快)を表したり、~したいという要求を出すというのが課題のお子さんたちです。

そこで授業は

遊具等での揺さぶり系、

手遊び・歌遊び系、

素材あそび系、

調理系、

外でのお散歩系

等が中心になります。

もちろんこれらの活動は土台であって大事な活動です。

よってこのグループでICTの必要性はほとんど感じずに1学期が過ぎていきました。

というか自分の担当のお子さんをいかに無事家に帰すかが先決で、医療的な知識を身につけるのに精一杯な状態でした。

その一方、一番認知的に高いグループで「技術科」の授業を週1回だけもつことになっていたため、特別支援教育に携わるようになって初めて、電動糸鋸やかなづち、などを使った指導を行うようになりました。

技術科の指導でパソコンの指導もあるため、それに向けて夏期休業中はスイッチ類を大量に製作したり、スイッチとPCのつなぎ方、などを学んだりしました。

そして2学期が明けました。・・・その2へ続く

(夏に作ったスイッチ類をmindmap化してみました。)

↓

健康面では吸引、経管栄養、導尿等の医療的ケア(医ケア)が必要なお子さんが多いグループであり、医ケアがなくても、痰がからみやすかったり、摂食、水分補給がうまくいかなかったり、とまず第一に体調管理ありきであります。

もちろん日々の学習、お子さんたちの知的、体力的 な成長も大事ですが、それ以上にいかに無事故で家庭に帰すかがもっと大事な課題です。

またほとんどのお子さんが手足の可動域が小さく、自分の意思では動かせません。

認知的には教員との一対一のやりとりのなかで、表情や声、笑い等で感情(快・不快)を表したり、~したいという要求を出すというのが課題のお子さんたちです。

そこで授業は

遊具等での揺さぶり系、

手遊び・歌遊び系、

素材あそび系、

調理系、

外でのお散歩系

等が中心になります。

もちろんこれらの活動は土台であって大事な活動です。

よってこのグループでICTの必要性はほとんど感じずに1学期が過ぎていきました。

というか自分の担当のお子さんをいかに無事家に帰すかが先決で、医療的な知識を身につけるのに精一杯な状態でした。

その一方、一番認知的に高いグループで「技術科」の授業を週1回だけもつことになっていたため、特別支援教育に携わるようになって初めて、電動糸鋸やかなづち、などを使った指導を行うようになりました。

技術科の指導でパソコンの指導もあるため、それに向けて夏期休業中はスイッチ類を大量に製作したり、スイッチとPCのつなぎ方、などを学んだりしました。

そして2学期が明けました。・・・その2へ続く

(夏に作ったスイッチ類をmindmap化してみました。)

↓

Labels:

mindmap,

コミュニケーションについて,

気づいたこと

2009年10月23日金曜日

小型扇風機でシャボン玉あそび

本日、午後の授業は中庭でシャボン玉あそびをしました。

本日、午後の授業は中庭でシャボン玉あそびをしました。最初、よく売っている電動シャボン玉機にBDアダプタ

をかませ、スイッチにつなごうとしましたが、うまくつながらず。

そこで小型扇風機にフロッピーケーススイッチ

をつなぎました。

夏の研修で、ダイソーの400円小型扇風機にBDアダプタを電池ボックスにかませなくても、後ろの電源用の穴に 接続プラグをそのまま差して使える改造方法を習っ

ていました。

ていました。その方法で先日、改造したものを使うことに。

針金で作ったワッカにシャボン液つけ、小型扇風機の風でシャボン玉を飛ばしました。

昨日やったフロッピーケースの顔面スイッチオンの方法で、生徒はがんばり、顔を横に動かして、シャボン玉を作り、とてもうれしそうでした。

Labels:

コミュニケーションについて,

スイッチ教材,

電動教材

2009年10月22日木曜日

顔面でスイッチオン!その2

クッションチェアづくりにいってしまったお子さんがもっどってきたときにはお話の授業が終了していました。

クッションチェアづくりにいってしまったお子さんがもっどってきたときにはお話の授業が終了していました。そのお子さんが電動わんちゃんを棒スイッチで操作して教員と遊んでいました。

しかし、手が自由には動きにくいので、フロッピーディスクケースのスイッチと交換。

教員が顔のほっぺにスイッチを 近づけました。

最初は教員がスイッチをほっぺに当ててて、わんちゃんを動かしました。

するとお子さんは何度かやっているうちにスイッチに圧力をかけるとわんちゃんが動くという因果関係がわかり、自分の意思で顔を動かし、何度もわんちゃんを動かしていました。

自分でおもちゃが動かせるので、うれしそうでした。

このケーススイッチだけだと硬くて味気ないのでもう少し、工夫しようと思います。

Labels:

コミュニケーションについて,

スイッチ教材

顔面でスイッチオン!その1

昨日に続き、本日の午後も移動教室の代休で早めに仕事が終わりました。

昨日に続き、本日の午後も移動教室の代休で早めに仕事が終わりました。いよいよ我が学校でもインフルエンザが猛威を振るい始めました。

幸い罹患したのは元気なお子さんで、リスクの高いお子さんにはかかっていません。

リスクの高いお子さんの多いグループはかかかっていなくても、大事をとって休ませるご家庭があり、欠席者の多い今日この頃です。

さて我がグループの出席者は3名となり、本日のお話の授業では内1名がクッションチェアの作成のため抜けてしまい、生徒2名だけで実施。

本日は「アリガトウ・サヨウナラ」のお話をプロジェクターで映すのみの授業となりました。

1回目はひととおりパワポのプレゼンテーションを見て終了。

でも、あまり見ていなかったので,もう1回やることに。

今度は画面の切り替えを、棒スイッチで生徒にやらせることにしました。

ノートパソコンに改造ゲームコントローラー

をつなぎ、ゲームコントローラのジャックに棒スイッチを接続。

JOY TO KEY

http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se101657.html

を作動させると、棒スイッチが左クリックの役目を果たします。

手がうまく使えないお子さんは顔のほっぺで、スイッチオン。

最初は因果関係がわからないようでしたが、続けるうちにわかってきたようで、自分の意思で顔を動かし、画面がかわると喜んで笑っていました。

受身だけでなく、自発的に活動ができて達成感をもってくれたようです。

Labels:

コミュニケーションについて,

スイッチ教材

2009年9月29日火曜日

今日も大活躍クッシュボール

今日も昨日以上に大活躍しました。

今日も昨日以上に大活躍しました。午前中は常同行動が多いお子さんにもたせてみたところ、つかんだまま、しばらく凝視。

そのあと片手の親指と人差し指、中指でころころとこね始めました。

こねるとゴムがわさわさと動き、毛虫のようでもあり、また2色がグラデーション?のように動き、感触と視覚に訴えてきます。

そのお子さんは仰向けにねていたのですが、片手を天井方向にあげたまま、ずっとこねこね10分以上やっていました。

昨日のお子さんはつかんだままでしたが、こんな遊び方もあるんだと感心。

午後は学年の授業で認識の高いお子さんに投げてみて私と二人で投げ合っていましたが、そのうち、われもわれもとお子さんがさらに二人加わり、教員も3人混じって投げあいとなりました。

キャッチしても面白いし、投げてもおもしろく、また転がったものをとりにいくのも楽しい。

みな笑顔で30分弱あそべました。

学年は認識力の違うおこさんが集まるので、まとまって遊ぶことは普段難しいのですが、みんなで遊べたので、大盛り上がりでした。

写真は大活躍後、少しくたびれて、若干黒ずんできたクッシュボールです。

Labels:

コミュニケーションについて

登録:

コメント (Atom)